-

地址 重庆市沙坪坝区沙北街83号

-

English

中国声学学会于11月14日公布了第三届“全国大学生声景设计竞赛”(以下简称“竞赛”)的作品获奖名单。重庆大学建筑城规学院学子在本次竞赛中取得了优秀成绩,荣获二等奖2项,三等奖1项。

第三届“全国大学生声景设计竞赛”是中国声学学会主办,同济大学建筑与规划学院景观学系与同济大学物理科学与工程学院声学研究所承办,旨在以创新多元的态度促进学科交叉研究,以创新化、复合化、应用化的视角,更好地挖掘和发挥“声景”对于健康的价值,将“声景”的理念融入人居环境的规划与设计。本次竞赛主题为“声景与健康”,面向全国高校全日制建筑学、城乡规划、风景园林及环境设计等在校学生。竞赛受到了全国高校师生的积极参与和广泛关注,共收到近90所院校提交的近110组参赛作品。经过竞赛组委会形式审查、同行专家初审,共遴选21组作品进入复评。在复评阶段,经过各竞赛小组线上答辩和专家评审,最终确定了竞赛作品获奖名单,其中一等奖3项、二等奖6项、三等奖7项、优秀奖4项。

我校X-scape Lab谢辉教授、刘畅副教授指导的学生作品《轻轨和弦,交互共鸣》、《时间的私语》荣获二等奖,《立体乐园,动静共生》荣获三等奖。学生参赛作品依托于我校研究生声景设计课程完成,本次竞赛的优秀成绩进一步体现了我校近年来在声景设计特色教学的突出成效,提升了我校在声景领域的影响力。在这里,祝贺所有获奖同学!

获奖作品简介

二等奖

作品名称:轻轨和弦,交互共鸣

参赛学校:重庆大学

参赛团队:谢霆晖、杨雅清、赵雪晴、杨泽林

指导教师:谢辉、刘畅

设计亮点:重庆市主城区轨道长度共538公里,排名全国第7。然而,轨道噪声严重影响居民生活和身心健康,居民投诉显著增加。通过调研和听音实验,选取轨道噪声典型地段——重庆市渝北区翠湖路社区口袋公园,结合声景与健康的主题进行改造更新。

根据人群需求和声环境特点将场地分为三个区域:活泼区、过渡区、安静区。活泼区利用轻轨经过引起的振动和人们与声景装置的互动敲击,产生愉悦的管乐结合水流声掩蔽轨道噪声。过渡区延续重庆“山城”的特点,增加流线长度和高差变化,利用秋千振动引起的管乐和水流声掩蔽轨道噪声。安静区通过半围合休憩空间隔绝轨道噪声,结合渝北区非遗为老年人提供休息空间,结合水流声为年轻人提供休闲解压的疗愈空间。

二等奖

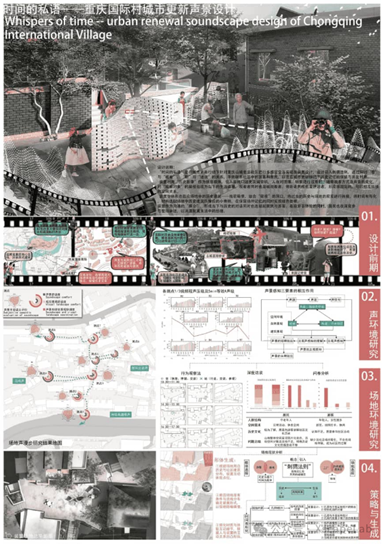

作品名称:时间的私语

参赛学校:重庆大学

参赛团队:段雪瑶、雷语、刘静、冯钰暄

指导教师:谢辉、刘畅

设计亮点:在城市更新行动下,针对重庆山城老旧社区进行多感官交互实验及装置设计。设计引入刺猬法则,通过探讨“看”与“被看”、“听”与“述说”的关系,平衡在城市更新推进下历史记忆的保留与开发利用。装置利用“历史影像”作为信息载体,引入居民口述史及留音机,人在观看图像、场景时,随着观看方式及声音的变化,对“观看对象”的凝视也成为新的生活语境。观看者同时也是被观看者、倾听者同样也是讲述者,形成非固定的、可以相互转换的空间关系。

装置作为沟通的“媒介”,形成当下与历史的对话同时也连结起居民与游客。在给游客创造全新体验的同时,居民也在深度参与整场讲述,以消遣生活中的愁绪。

三等奖

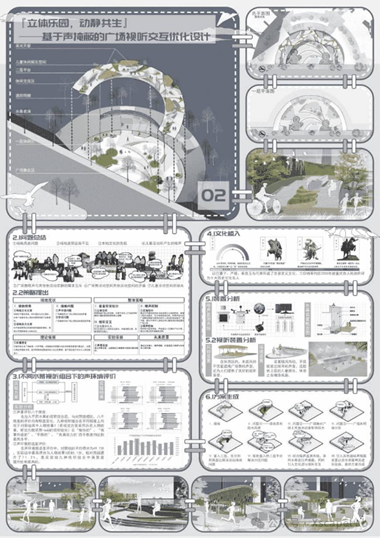

作品名称:立体乐园,动静共生

参赛学校:重庆大学

参赛团队:陈为,李澳,张珏澜,白艺静

指导教师:谢辉、刘畅

设计亮点:场地位于忠县集中发展的老城区。通过前期调研,发现场地存在高差大、交通不便、空间利用不佳等问题,核心问题在于广场舞噪声与安静环境空间的冲突,文化特色缺失及基础设施不足。设计保留了广场中心大块空间,用于集会,划分上下层空间,下层为老年人提供安静区,考虑声掩蔽并引入水声。

设计灵感源于半月形状,水幕投影展示本地特色忠义文化的三位将军故事。设置噪声实时监测系统,用于控制水幕和投影,实现水资源循环利用。针对场地高差,采用折叠理论引入二层平台,结合水幕声掩蔽,融入文化元素进行视听交互,并引入多种声音掩蔽装置和设施,实现人、环境、声音三者和谐相处的全新社区。

完整获奖名单见中国声学学会原网址: