-

地址 重庆市沙坪坝区沙北街83号

-

English

重庆大学X-scape Lab谢辉教授团队近日于《中国园林》(中文核心、建筑科学领域高质量科技期刊分级目录T1级期刊)发表了最新成果“基于四素同构的哈尼族传统村落声景特征及保护策略——以阿者科为例”。

1研究背景

二十大报告提出“物质文明和精神文明相协调”,不仅强调乡村物质空间的保护,更要贯彻乡村文化振兴的建设理念。声音作为传统村落文化的象征和精神的载体,在唤起民众归属感、营造有地方记忆的空间等方面具有独特优势。为此本研究引入声景概念,以“森林-村寨—梯田—水系”四素同构的哈尼族典型村落为例,通过声环境客观测试和游客主观评价,探讨哈尼族传统村落的声景特征并构建声景保护框架。

2研究方法

研究区域:云南省红河州阿者科。

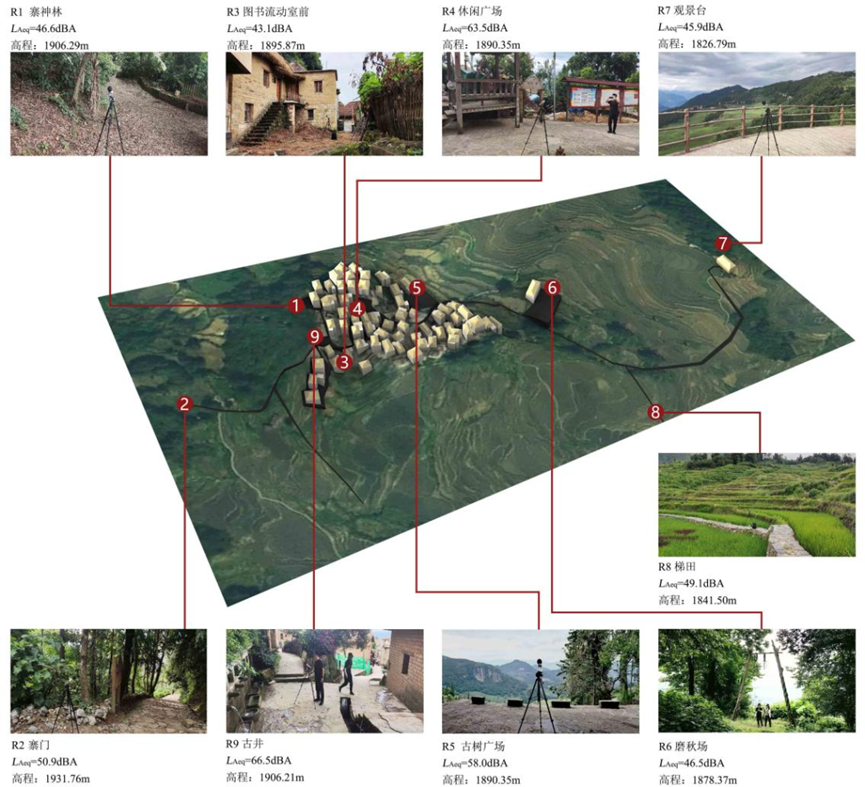

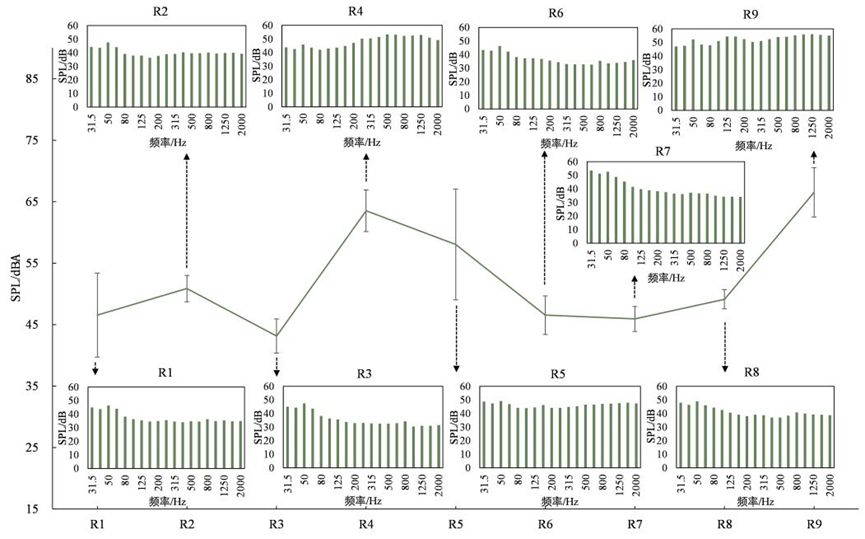

客观测试:测试内容包括等效A声级(LAeq)和1/3倍频程声压级,同时标记测点的地理信息。测点涵盖了森林(R1寨神林)、村寨(R2寨门、R3图书流动室前、R4休闲广场、R5古树广场、R6磨秋场、R7观景台)、梯田(R8梯田)、水系(R9古井)(图1)。

问卷调查:针对游客进行,问卷对象随机寻访,共计124人。问卷除个人基本信息外,还包括:声音偏好记录;声景和视觉景观舒适度的5级量表评价;用SD法对各测点声景的5级量表评价。

图1 阿者科各测点分布、声压级及高程

3研究结果

3.1 哈尼族传统村落声环境

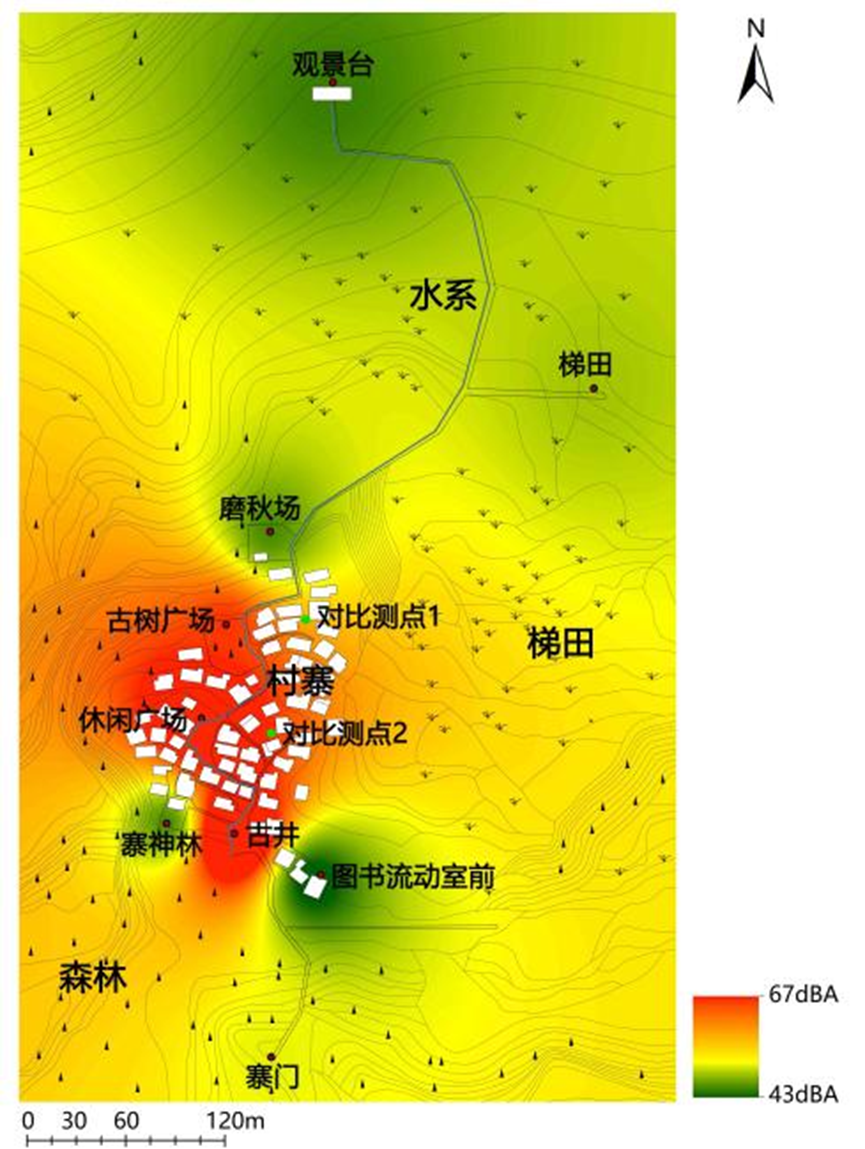

从哈尼四素的分区来看,村落内部LAeq均大于50dBA,由村寨主体向外的南部和西部以森林为主,北部和东部以梯田为主,这2类空间面积广阔,环境安静自然,LAeq均小于50dBA(图2、3)。

图2 阿者科实测的声压级分布图

图3 各测点1/3倍频程声压级及5min等效A声级

3.2 基于游客感知的哈尼族传统村落声景评价

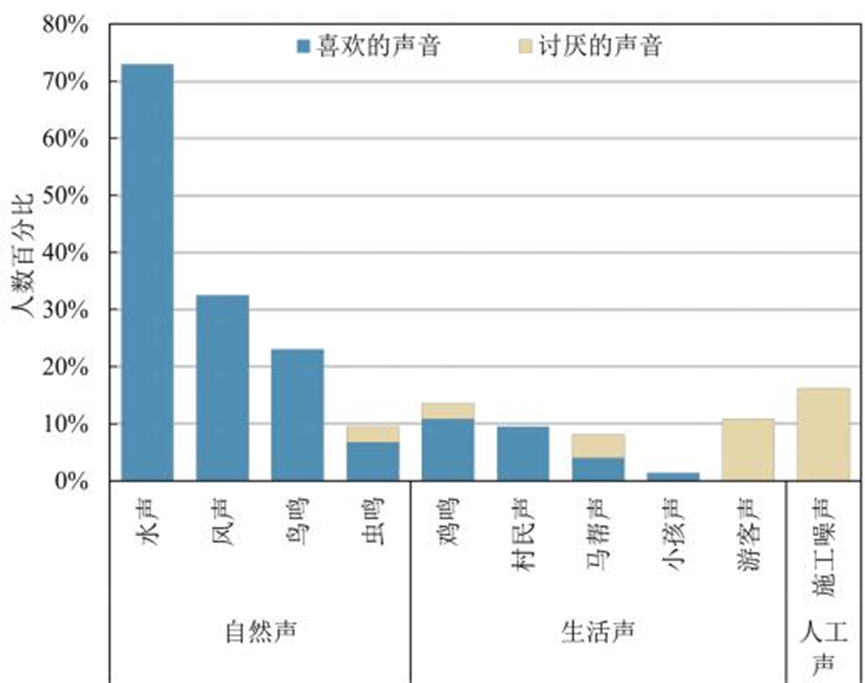

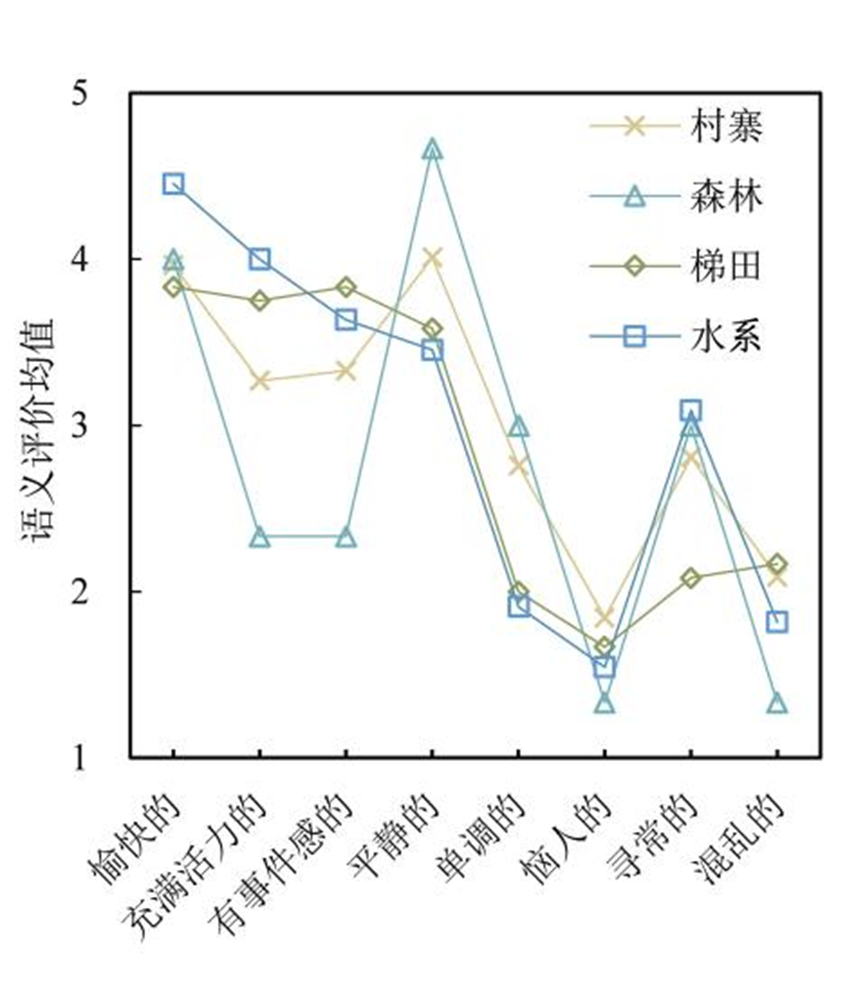

在各类声音中,游客偏向于喜欢具有自然属性的森林、水系和梯田空间中的声音(图4)。水系的声音以流水声为主,LAeq最大,但仍受到游客喜爱,这说明声喜好与声音类型相关。四素的语义评价中,梯田和水系的评价结果最好,其中哈尼族传统的稻禽鱼生态系统给梯田增添了活力,潺潺水流给村落带来不息的生命力,二者可以给游客提供更高的情绪价值(图5)。

图5 四素空间语义评价

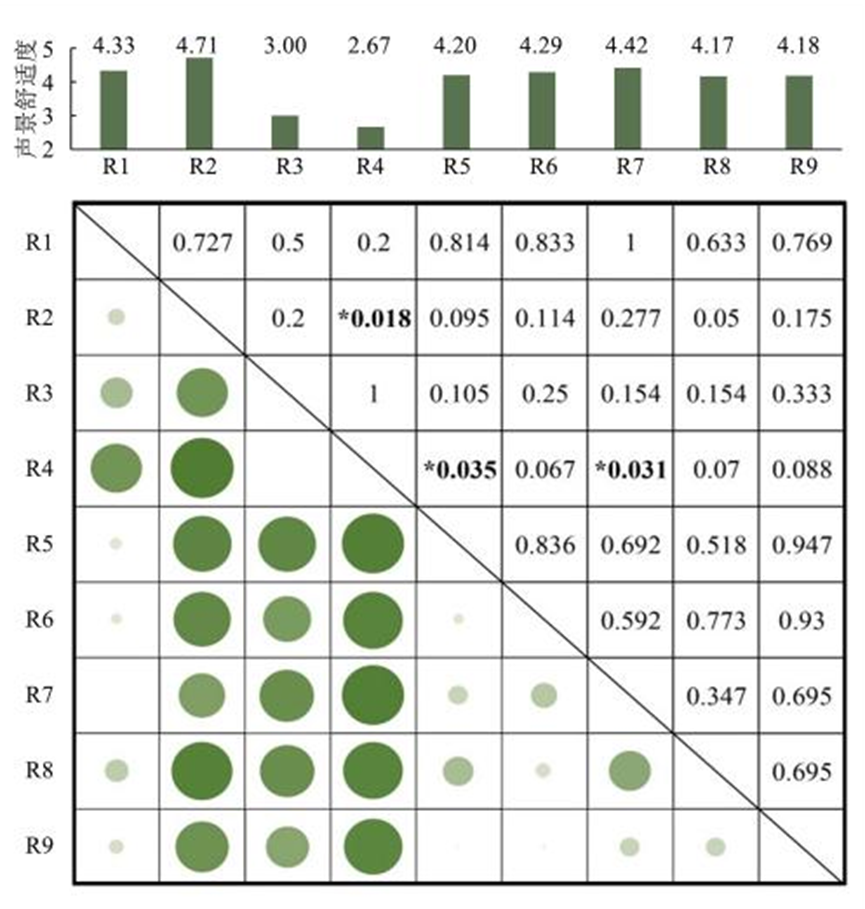

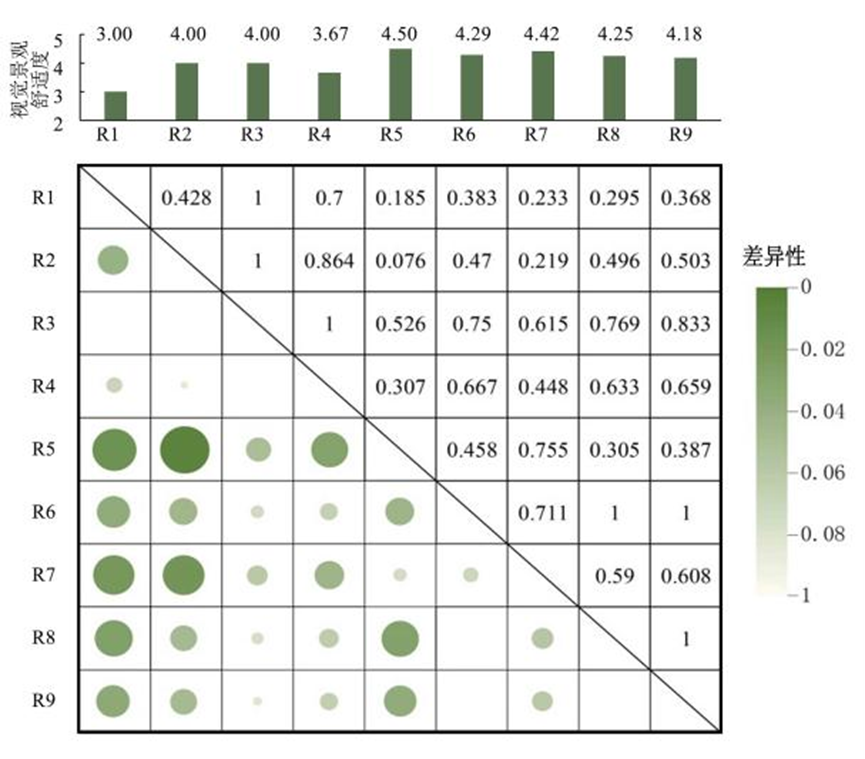

在视觉上,游客更喜欢开阔的自然空间,特别是有稻禽鱼虫等生物,视觉效果更丰富的梯田空间(图6)。个测点视觉景观舒适度差异性不大(图7),但从声景舒适度来看,R4(休闲广场)与3个测点存在显著差异,分别是R2(寨门)、R5(古树广场)和R7(观景台)。具有3种属性的寨门舒适度最高,是因为寨门掩映在森林中,符合游客对旅游地自然宁静的期待,来往居民的方言、传统服饰和寨门独特的造型传递出文化的特质和生活氛围,引起了游客的文化共鸣,满足了游客对旅游地的情感及感官需求。

图6 各测点声景舒适度差异性

图7 各测点视觉景观舒适度差异性

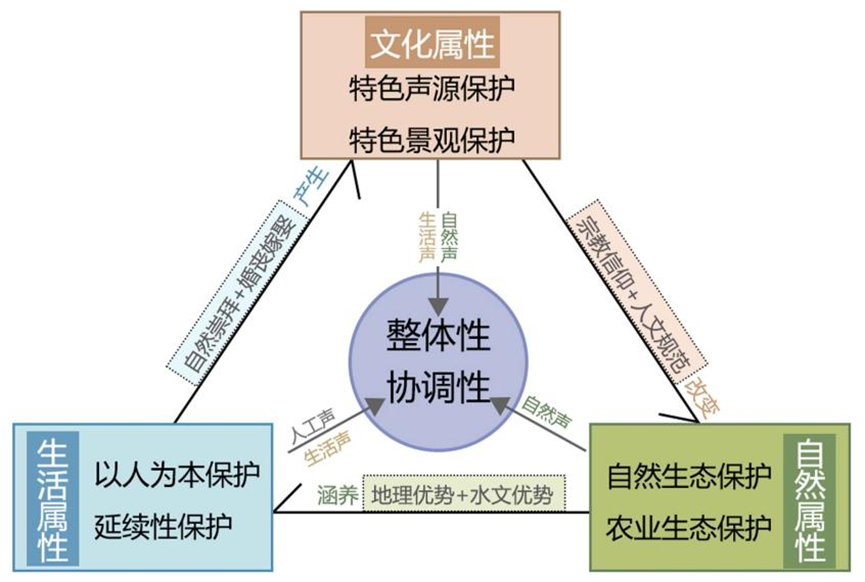

3.3 哈尼族传统村落声景特征

声景交融的文化链接,哈尼族传统村落随着历史的沉淀,具有显著文化属性(图8)。与文化相关的声音和视觉景观一起构成了完整的文化声景,共同传达别具特色的哈尼传统文化氛围,为人与人、人与自然之间搭起了和谐共生的沟通桥梁。

水流为径的自然生态,哈尼族传统村落依山傍水,森林、梯田分别在村落上下两端,水流从森林出发,贯穿村落,流经梯田,汇聚在水系中,经过蒸腾作用周而复始。“森林-村寨-梯田-水系”共同构成了哈尼村落独具魅力的自然生态。各生态要素之间相互联系不可分割,协同搭建哈尼族人赖以生存的环境基础。

生长于斯的活态传承,哈尼村落因人的存在而具有生命力,人不只是观察者,也是声景系统中的动态元素,是声景遗产的创造者和传承者,属于声景中的“活态”部分。村落的形成、文化的发展和传承都跟人的存在密切相关,声景亦是如此。

4 哈尼传统村落声景保护策略

特色景观及特色声源保护:梯田、森林、水系等特色自然景观的保护应以保持完整性为前提,让游客适度参与,激活特色景观的生命力。同时应保持文化生态的完整性,即保持梯田、磨秋场等歌唱场所的原真性,实现哈尼古歌及其空间的整体性保护。

农业生态及自然生态保护:保护梯田动植物,维稳稻禽鱼生态系统,就是保护梯田自然声景。因此应避免梯田受外来游客的影响,可以提供观景台供游客集中观景,减少游客进入梯田。

以人为本及延续性保护:促进居民对自我哈尼文化的价值认同,鼓励村落各类文化活动的举办,让村民作为“活态”要素走出来,让游客参与进去,使游客深入了解哈尼村落的文化底蕴和价值,一方面增强了游客的参与感,另一方面实现传统哈尼声景的延续性保护。

图8 哈尼族传统村落声景保护框架

作者:谢辉*、朱颖、罗俊、田雨

原文链接:

http://www.jchla.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20240417