-

地址 重庆市沙坪坝区沙北街83号

-

English

X-scape Lab谢辉教授团队近日于Building and Environment期刊(IF=7.1,中科院一区,TOP)发表了最新研究成果Non-linear effects of ecoacoustic indices on urban soundscape assessments based on gradient boosting decision trees in summer Chongqing, China。

期刊封面

1.研究背景

声景研究提供了以人为本的视角,强调积极声音对健康和幸福感的促进作用。鸟鸣等生物声通常被认为与愉快、唤醒等积极的声景描述(Soundscape descriptors)有关。近年来,生态声学指标(EIs)被广泛用于评估生物多样性及生态质量,具备作为声景指标(SIs)辅助声景预测的潜力。然而,现有研究多依赖主观评价,忽视了EIs所反映的客观生态特征对感知声景的影响,且普遍假设其关系为线性。本研究基于实地调研数据,通过梯度提升决策树(GBDT)模型,探讨EIs在声景建模中的作用。本研究的研究问题包括:①在传统的SIs(如声源感知,声学指标,心理声学指标等)的影响下,EIs的加入对不同维度的声景评价预测建模是否有帮助?其影响程度如何?②哪些EIs对声景评价有关键影响?其中哪些EIs能反映客观生态特征对声景的影响?③EIs与声景评价之间是否存在非线性关联?

2.研究方法

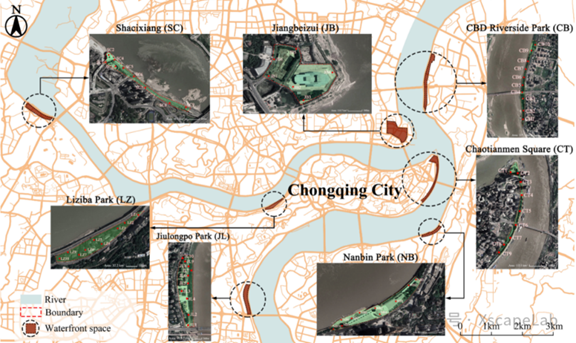

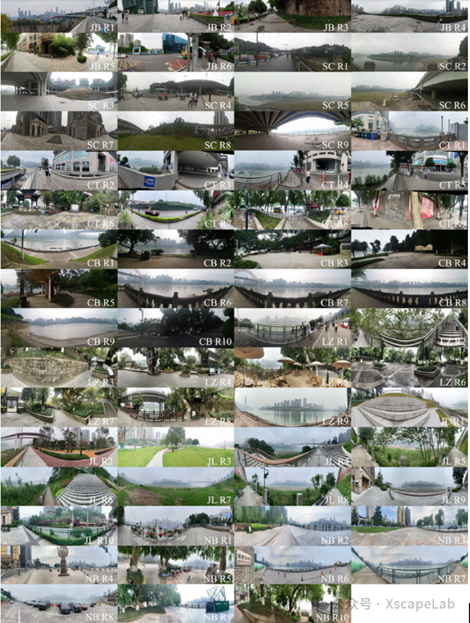

世界自然保护联盟(IUCN)曾评价重庆市主城区“两江四岸”项目通过增加生物多样性和改善城市生态景观,增强了气候调节、水土保持、避难和游憩等生态系统功能。本研究选择该项目的7个城市滨水空间(图1),共63个漫步点(图2)作为研究地点,并在夏季进行声景数据收集,得到声景描述符、EIs和SIs数据。

图1 重庆市七个滨水空间平面和步行点位置

图2 漫步点全景照片

本研究选择8个感知属性(Perceptual attributes,包括愉快(PL)、烦人(AN)、充满活力(VI)、单调(MO)、多事(EV)、平淡(UN)、混乱(CH)、平静(CA))和2个主要维度(包括ISOPL和ISOEV)作为声景描述符和因变量。选择声学指标和心理声学指标(APIs)、声源识别(SSIs)作为SIs;选择生物声学指数(BIO)、振幅指数(M)、时间熵指数(Ht)、声音丰富度指数(AR)、频谱熵指数(Hf)、声学熵指数(H)、声音多样性指数(ADI)、声音均匀度指数(AEI)、声音复杂度指数(ACI)、峰值数(NP)和标准化声景差异指数(NDSI)等11个指标作为EIs。

GBDT是决策树和梯度提升方法的结合。它通过迭代构建多个决策树模型来逐步减小预测值与真实值之间的残差,提升预测精度。作为性能最好的机器学习方法之一,GBDT对于探讨EIs对感知声景评价的影响问题具有独特优势。首先,GBDT方法不假设任何预先指定的关系,可以预测复杂的非线性关联。其次,GBDT处理数据不受连续变量和分类变量的限制,可灵活处理不同类型的SIs和EIs数据。第三,GBDT模型可以帮助解决多重共线性问题,通过相对重要性有效识别在SIs影响下EIs对感知声景评价的作用。本研究采用GBDT方法来探讨EIs与声景描述符之间的线性或非线性关系。

3.研究结果

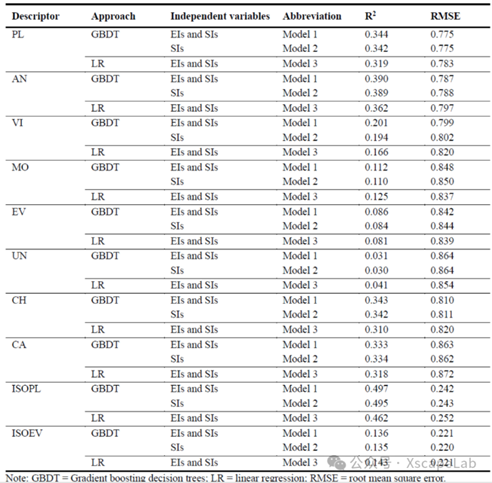

研究发现在SIs的基础上加入EIs变量可以在9个声景描述符维度提升模型模拟性能。PL、AN、VI、CH、CA和ISOPL等6个声景描述符的GBDT(Model 1)的模型性能高于线性回归模型(Model 3),并且模型对愉悦度的解释效果优于事件感维度(表1)。

表1 不同模型预测性能比较

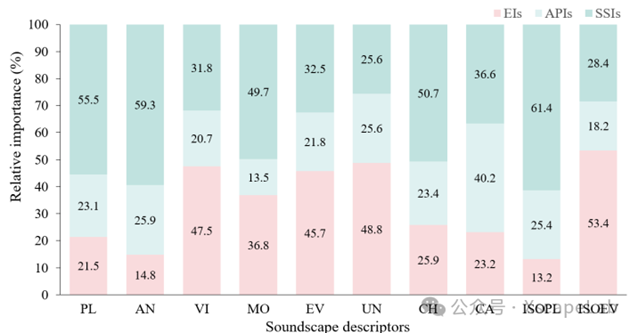

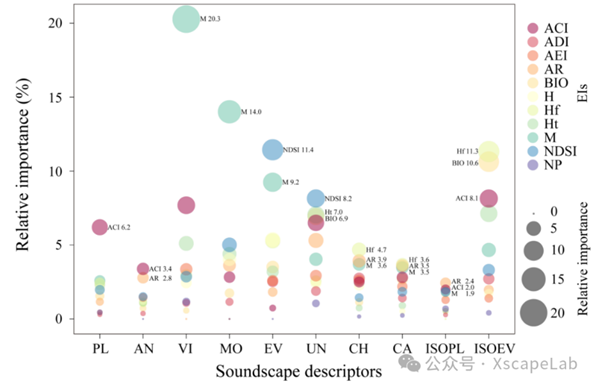

图3表明在6个声景描述符中,EI变量的总相对重要性高于APIs。在其中4个声景描述符的重要性高于SSIs。这表明EIs组合在一些声景描述符预测中发挥着重要的作用,具有形成新的声景指标的潜力。此外,EIs组合在事件感和活力维度的预测中发挥着更重要的作用。具体而言,研究发现M、ACI、NDSI、Ht、Hf、AR和BIO对至少一个声景描述符具有关键影响(图4)。

图3 EIs和SIs在各声景描述符中的相对重要性

图4 各EI在声景描述符中的相对重要性

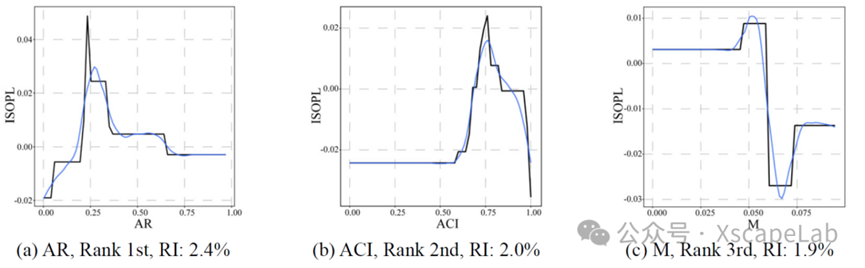

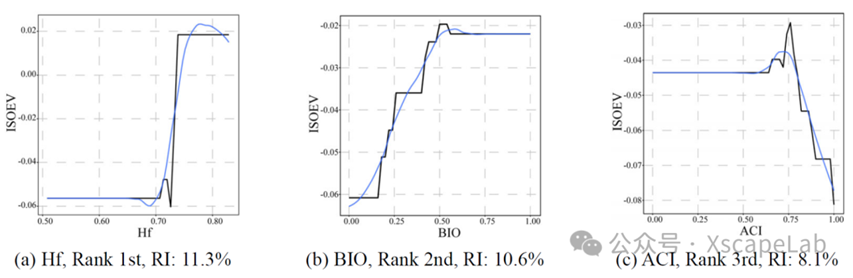

研究通过绘制声景描述符及其关键EIs之间的部分依赖图(PDP图),发现EIs与大多声景描述符之间的关系多为峰值和阈值等非线性关系。根据变量的变化趋势,发现在城市环境中M、Ht、Hf主要反映人为声的影响,而AR、ACI、NDSI和BIO可在有限范围内反映生物声对感知声景的影响。

图4 声景描述符及其关键EIs之间的PDP图(示意)

4.总结

本研究证实了非线性方法更适合探讨EIs和感知声景之间的关系。在城市声环境中,一些EIs的变化依然可以作为沟通生物多样性信息和感知声景评价之间的桥梁。研究认为在未来的城市声环境建设中EIs可以作为传统声学监测的补充,从而将声学监测拓展至感知声景领域,更有效的为城市声景生态保护以及人居声环境建设提供指导和建议。未来的研究应拓展在城市中的研究区域,结合具体生物多样性数据,探讨满足人与自然和谐共生的EIs阈值范围。

作者:钟秉知、谢辉*、张征恺、文岩

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132325004652?via%3Dihub